命のぬくもりをまとう〈本場結城紬〉

着るほどに肌になじみ、その軽さとあたたかさが人気の〈本場結城紬〉。30もの工程を手作業で行うことで、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている。本場結城紬から感じるあたたかさは命のぬくもりだった。

岩田織物工房

代表 岩田大蔵さん(右)

大学卒業後、京都の染めもの問屋「丁字屋」で3年間修行。半年間当時の繊維工業指導所にて染色の指導を受ける。その後岩田織物工房に従事し、従来の反物作りのほか結城紬のショールや名刺入れを製作。ネットショップやふるさと納税にて販売中。伝統工芸士(本場結城紬/染色部門)。妻の和子さん(左)も伝統工芸士(本場結城紬/製織部門)。

日本最古・最高峰の〈本場結城紬〉

日本三大紬の1つ〈本場結城紬※〉。紬とは繭から引き出した紬糸を使った織の着物のことを指し、絹独特の光沢と丈夫さで肌なじみの良さが人気だ。鹿児島県の大島紬、石川県の牛首紬に並び、日本最古・最高峰の紬として人々に親しまれている本場結城紬は、奈良時代より茨城県と栃木県にまたがる鬼怒川流域で作られてきた。

※〈本場結城紬〉は本場結城紬卸商協同組合の登録商標であり、幅、長さ、打ち込み数や模様ずれなど15項目の厳しい検査に合格したものに証紙が与えられる。〈結城紬〉は結城地方で作られた紬全般を指すことがある。

この辺りは元来養蚕業が盛んな地域で、紬は副業として生産されてきた。本場結城紬に使われる糸は蚕の繭を解きほぐしたままの繭糸を合わせて作った生糸ではなく、その副産物として集められた※真綿から手で紡ぎ出した糸を使う。生糸よりも太い糸になるため、奈良時代に朝廷に上納されていた当時は〈本場結城紬〉ではなく太糸の絹織物〈絁(悪しき絹)〉と呼ばれていた。現代は生糸の製糸技術が発達し、機械織りが主流となっているため、手織りの紬は高価な着物となっている。

本場結城紬の人気の秘密はその軽さとあたたかさ。糸を手で紡ぐことで糸に撚りがかからずふわっとした感触がそのまま肌に伝わってくる。そもそも糸というものは、数本の繊維をねじって互いに巻き付かせるようにして(撚りをかけて)一本の糸になる。撚りが強い方が丈夫な糸になるが、布に仕上がると硬くなり肌触りが悪くなる。手紡ぎの糸は無撚糸と呼ばれ、絹本来の柔らかさや風合いを感じられる技法だ。

※真綿(まわた)は綿という漢字を使うが、木綿ではなく絹のこと。

糸紡ぎから織まで

茨城県結城市にある岩田織物工房は3代続く本場結城紬の織元。本場結城紬が完成するまでには30もの工程があると言われ、そのほとんどが分業制になっている。一つの工程が終わると別の職人の元へ送られ、それを終えるとまた別の職人へと送られる。そのため、職人が継続できなくなった場合は製造が中断してしまう。そのような業界の中で、岩田織物工房は糸紡ぎから反物に仕上げるまでの一連の工程ができる数少ない工房だ。3代目の岩田大蔵さんはこう話す。

「本場結城紬は昭和31年に国指定・重要無形文化財に指定され、昭和52年には国の伝統的工芸品にも指定され、平成22年にはユネスコ無形文化遺産に認定されています。それだけ重要で貴重な伝統工芸品ですが、昭和55年には約3万反だった生産量は現在500反ほどでピーク時の1割にも満たない状況です。

本場結城紬は好景気と不景気の波が大きいんですよね。僕は大学卒業後に不景気になり、結婚の時は景気が良かったんです。でもその後にまた不景気になってしまいました。今は後継者不足もあって、糸が足りなくなり、作ること自体が難しくなってきています。

本場結城紬は分業制になっているので、一つの工程の職人さんがいなくなると作れなくなってしまいます。だから、一生懸命勉強して9割方自分たちの工房でできるようにしました。うちは元々織の職人なので染めはやらないんですが、危機感があったので学んで染めもできるようになりました。」

「昔は住み込みで働く人がたくさんいたよ。」

真綿から糸を紡ぐ際には「ギッギッ」と音が奏でられる。紬糸のでこぼこは紡ぐ人の命のリズムが宿る。

真綿から糸を紡ぐ際には「ギッギッ」と音が奏でられる。紬糸のでこぼこは紡ぐ人の命のリズムが宿る。

地域に伝わる伝統工芸品の産地固有の技術・技法を習得した職人に与えられる国家資格に〈伝統工芸士〉という資格がある。2代目の岩田大さんとその妻みどりさんは伝統工芸士として活躍してきた二人だ。

「昔はねぇ、うちに織子さん(機織りをする方の愛称)達が住み込みで働いていたんだよ。多い時は10人くらいいてね。みんなでご飯を食べて一緒に暮らして、大賑わいだったよ。当時は女性が働く場所がなかったから、本場結城紬で生計を立てている人が多かったね。中学を卒業してすぐの多感な時期だから、トイレの中に隠れて出てこなかったり、好きな子ができてどこかに逃げてしまったり…大変だったよ。それでも、50年近くうちでずっと織子さんをしてくれている人もいるからね。ありがたいよ。」みどりさんは当時の様子を振り返る。

岩田織物工房の初代はみどりさんの義母である岩田さわさん。明治32年生まれのさわさんは小学生の頃から機織りをしていて、賢い方だったそう。複数本束ねた糸を何十メートルにものばして色付けをしていた時代に、省スペースで効率の良い墨付け(色付け)のために研究を重ねた。さわさんとその友人が共同開発した機具は、現在は結城市の墨付け作業の主流となっている。

「辞めたいと思ったことは無いね。」

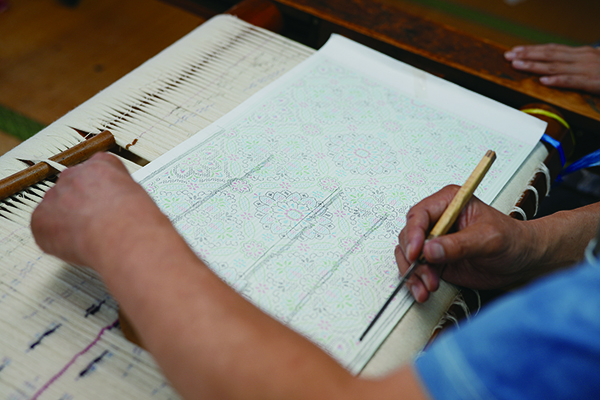

着物には大きく分けて二種類ある。白い生地に柄を染める「染めの着物」と染めた糸で柄を作り出す「織の着物」。本場結城紬は図面を元に先に糸に色を付け、織ることによって模様を出していく。伝統工芸士の資格の中で本場結城紬は染色部門、製織部門、製糸部門に分かれ、岩田大蔵さんは染色部門、妻の和子さんは製織部門の工芸士の資格を持つ。

「僕は今大きな顔をして3代目と名乗っているけれど、自分は何も始めていなくて、先代が本場結城紬の家業を大事に続けてきてくれたから今があります。両親の仕事を小さい頃からずっと見てきました。辞めたいと思ったことは無いですね。モノづくりって楽しいですよ。少しずつ形になっていく様子がわかるから。良いものが完成した時の喜びといったら何とも言えません。

9割方自分の工房で反物を作れるようになったと言いましたが、残りの1割は繭から真綿にする工程です。結城市では真綿を作る作業をしていなくて、今は福島県のものを使用しています。真綿を作る作業はとても難しいですが、研究しています。後継者不足という問題もありますが、モノづくりの楽しさ、本場結城紬の魅力を今後も伝えていけたらと思っています。」

手で紡いだ糸で作った〈紬〉。均一の太さにならない手紬の糸は、長い時間をかけて紡いできた人々のリズムが刻まれている。人を介して仕立てられた本場結城紬の着物は命のぬくもりを与えてくれる。

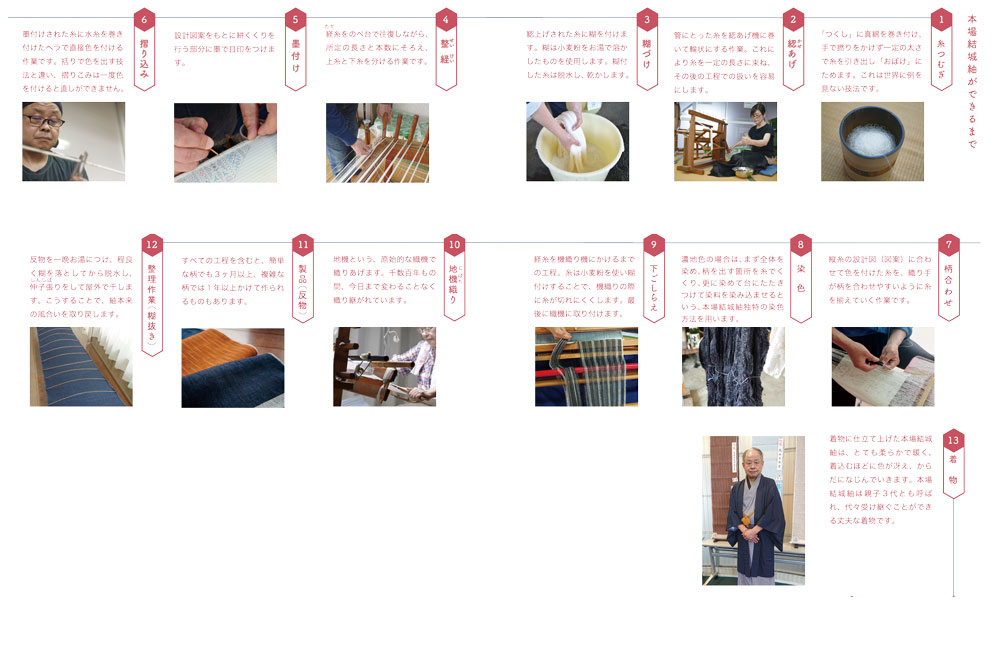

本場結城紬ができるまで

2024年7月取材