1300年の歴史。神の坐す布〈鹿角茜染め〉体験!

何年たっても色褪せることなく、むしろ深みが増していく・・・さも不思議な染物が秋田県鹿角市(かづのし)にあります。「暮らしの発酵通信」21号でクリーニングえどやの田中さんを取材させていただいた際に、鹿角市の伝統染を守り伝えている鹿角紫根染・茜染研究会の關会長にもお話を伺い(取材記事はこちら)、茜染を体験させていただきました!

根を使って染める〈茜染〉

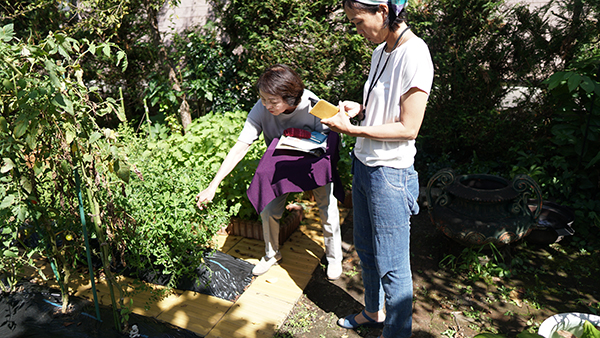

「これが茜よ。この植物の根が染めの原料になるの。」と關さん。そもそも茜が草であり、その根を使って染める、ということすら知らなかったライターかこ。紫根は名前に「根」があるので「何らかの植物の根だろうな」と思っていたので、その時点でまず驚き!

小さなハート形の葉が特徴的な茜。染には根を使う。

「日本茜は、本州、四国、九州などの山野に自生するアカネ科の蔓性多年草。輪生する葉はハート型で愛らしく、茎は四角形で小さな棘があり、周囲に絡みつきながら成長します。黄赤色の太い根は、古くから赤(茜色)の染料として利用されてきました。止血剤としても有名です。

この日本茜の他にも、セイヨウアカネ Rubia tinctorum、インドアカネ Rubia cordifolia L.という大きく分けて3種類の茜があります。セイヨウアカネとインドアカネは染料植物として栽培されており、染料店に行けば普通に手に入れられます。しかしなかなか流通していない「日本茜」は、手に入れるのが困難といわれています。

入手困難な「日本茜」でも、獣害が少ないというメリットもあるので、現在では「放棄農地で育ててみよう」という動きも見られます。」(日本茜伝承プロジェクトより抜粋)

根からは赤い色素が抽出される。

1300年の歴史。鹿角紫根染・茜染

「秋田県の県北部に位置する鹿角地方には、その昔、自生のムラサキやアカネが豊富だったことから、1300年前の奈良時代からその根を使って染める紫根染・茜染の技法が伝承されてきたと言われています。

江戸時代には、盛岡藩の手厚い保護を受けて産業として発展し、鹿角特産の紫根染・茜染は全国に名を知られるまでになり、朝廷や将軍家へ献上品として江戸へ送られていました。」

(鹿角紫根染・茜染研究会より)

鹿角紫根染・茜染の貴重な作品を關さんに見せていただきました。国宝級の美しさ!!布を見て涙がこぼれてきたのは初めてです。

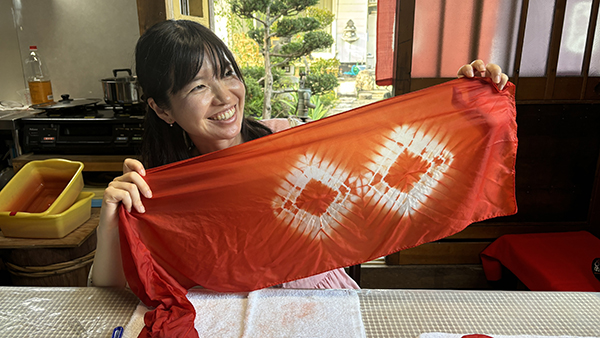

「絞り」に挑戦!

「絞り」は初体験の取材班。誰でも簡単に絞りができるよう、鹿角紫根染・茜染研究会ではオリジナルの型紙を開発されています。

布は国産シルクのスカーフ。少し黄色みがかっているのは、茜染ができるように下処理が施されているから。色を付ける作業は難しくないですが、色をきちんと付けるための下染は通常120~130回も繰り返され、下染だけで1~2年かかることがあります!

縛ったところが白くなる。

水で濡らし、「染めて→水洗い」を何度も繰り返していきます。

染料に浸している間に、關さんから鹿角紫根染・茜染の歴史などをお話いただきました。

何度も染を繰り返していくと、赤かった染料液の色が淡くなっていきます。

糸とゴムをはずし・・・

キレイに柄がでてきました!

鹿角紫根染・茜染の伝統的な文様は3つ「桝絞(おおますしぼり)・小桝絞(こますしぼり)・立枠絞(たてわくしぼり)」。今回私たちが挑戦したのは、「小桝絞」です。

ピン!と貼って乾かし、1ヶ月は陽の当らない所で熟成させてから使います。

ハッキリとやさしく、品のある茜色。宝物が増えました。