希少な作品から日常へ。琉球藍のものづくり

沖縄でかつて高官から庶民まで広く愛されていた〈琉球藍〉。職人が減り、消滅の危機に瀕していた琉球藍を産業として復活させようと動いている人たちがいる。林と化した耕作放棄地の開墾から取り組み、身近な衣類や日用品の中に琉球藍を蘇らせようとしている。

世界の藍と琉球藍

いつの時代も人々を魅了してきた「藍」の色。日本では徳島県の藍染が特産品として有名だが、実は沖縄県にも「琉球藍」と呼ばれる藍染がある。

藍は人類最古の植物染料と言われ、紀元前2000年頃にはすでに藍染が行われていたという史実がある。日本には5世紀頃に渡来人によって伝えられたとされ、16世紀初め頃に木綿の普及と共に広まっていった。沖縄の藍染の起源は不明確だが、主に沖縄本島北部の山間部で栽培・染めが盛んで、琉球王朝時代には藍染の染料や染織品が国外への献上品や換金作物として取引されていた。

世界には藍染の染料となる植物が約10種類あり、いずれも青い色素(インディゴ)の元になるインディカンを含む。マメ科やタデ科、アブラナ科などその形状も植生も様々。琉球藍に用いられるのはキツネノマゴ科に属するリュウキュウアイで、徳島県の藍染で利用されているタデ科のタデアイよりも葉が大きく丸いのが特徴。

タデアイは藍の葉を乾燥・発酵させて蒅(すくも)を作って色素成分を抽出する方法(蒅法)を用いるが、リュウキュウアイは葉を水に漬け込み発酵させて、泥藍(どろあい)と呼ばれる状態を作って色素を取り出す方法(沈殿法)でしか色素を抽出することができない。どちらの藍も抽出された色素成分は水に溶けない性質のため、そのままでは染料として利用できず、蒅も泥藍も一旦水に溶かして菌を育てて発酵させることで、染料として利用できるようになる。

葉を浸水させて青い色素(インディカン)を抽出するリュウキュウアイ

琉球藍を身近なものに

琉球藍は戦後、化学染料や衣類の変化によって激減し、一時期は藍の葉から泥藍を作れる職人がたった一人となった。そもそも沖縄県は、琉球紅型や、やちむん(焼物)、琉球ガラスなどの工芸品があまりにも有名で琉球藍の知名度は低い。

琉球王朝時代、藍染は高官たちの服や冠に利用されてはいたが、庶民の服の染直しにも使われていて、庶民にとっても身近な染料だった。そうした歴史もふまえ、琉球藍で染めた服を「特別な一枚」ではなく、若い人達も日常的に着られるものにしていきたいと取り組んでいるのが琉球藍研究所の嘉数義成さん。アパレルブランドを手がけるデザイナーという顔を持つ一方で、畑で琉球藍を育てて染料をつくり、他ブランドからの依頼で服を染めたり、琉球藍が身近になるようにと工房では一般の人の藍染体験も受け付けている。

嘉数 義成(かかず よしなり)さん

1984年沖縄生まれ。沖縄県内のデザイン系専門学校を卒業し、洋服づくりの仕事をした後独立。沖縄の伝統、琉球藍を伝えていく為に原料から育てる事が大切だと考え、丁寧に一から育てられた琉球藍を日常に取り入れ身近に感じてもらいたいとウエアの染めの受付け、また自分で染め体験が出来る機会を提供している。

「僕は高校を卒業してから服飾の専門学校に行きましたが、実は琉球藍のことを全く知りませんでした。そもそもデニムの青が藍の色だということすら知らなかったんです。学校のカリキュラムの中に藍染があり、それで藍染というものを知りました。

自分のルーツは沖縄にあるので沖縄のもので服を作りたいと思ったんですが、琉球藍の現状を探っていくと、農業や生産現場の問題に行き着きました。今、琉球藍の葉を栽培している方も染めの職人さんもご高齢で、このままでは産業として衰退していく姿しか見えなかったんです。

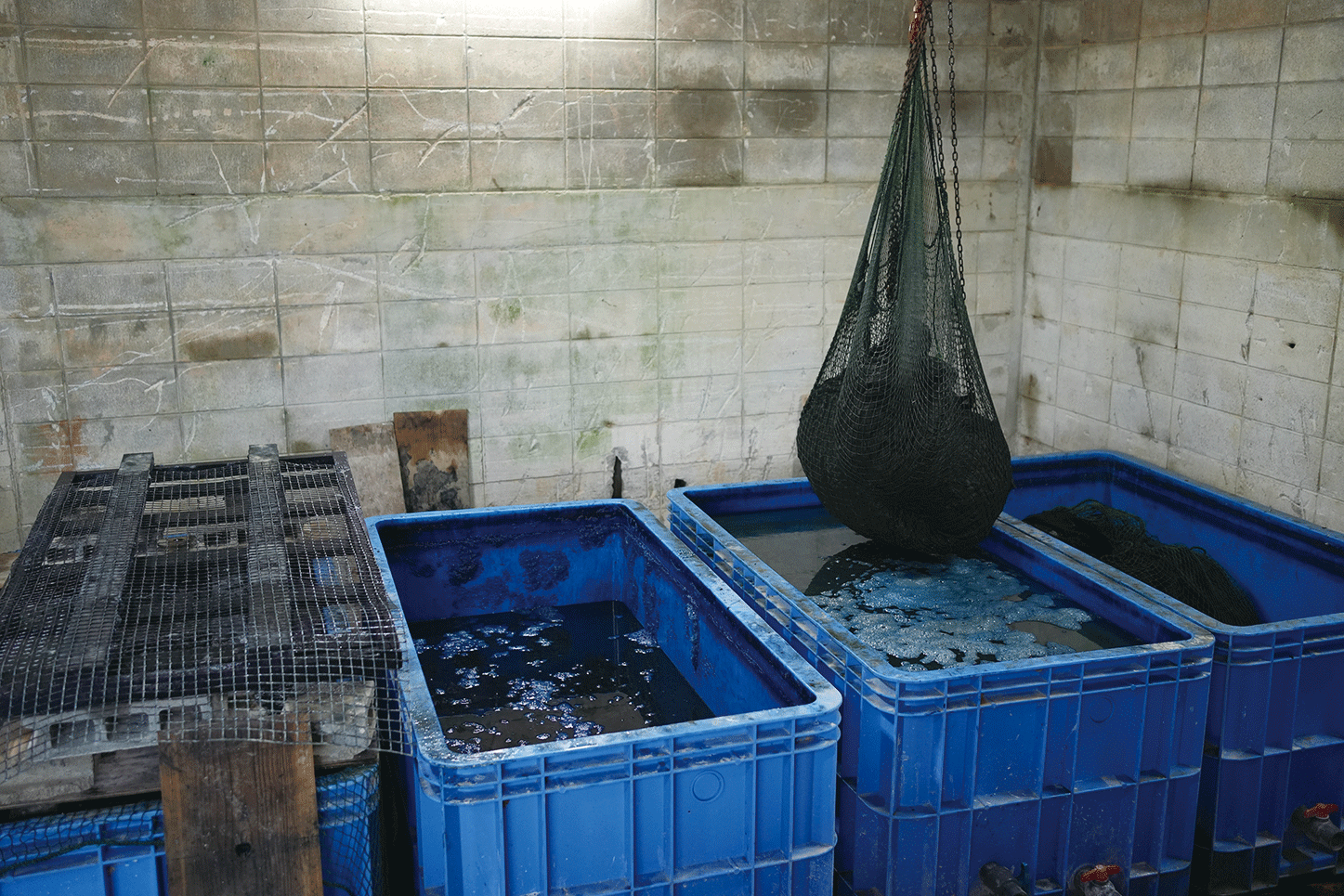

伝統工芸やアート作品として琉球藍で藍染をしている人達はいますが、僕は産業化を目指しているのでやりたい規模が違うんですよね。ほとんどの人が50Lぐらいの容器で藍を発酵させていますが、僕らはその20倍である1トンの水槽を使っています。1トンの水槽に使う藍葉は100㎏。藍葉は収穫したらすぐに浸水させないといけないので、染料を作る場所と畑が近くないといけません。

1トンの水槽に100kgの藍の葉を入れて色素を抽出する。

最初からこの規模感を想定していたんですが、一緒にやってくれる人を探しても見つかりませんでした。栽培も染料づくりも、任せられる人がいたらやってほしかったんだけど…。いないなら自分でやるしかない!と、失敗も含めて自分の経験として受け入れることにして、文献を調べたり海外に行って学んで、専門的なことは研究者に聞いたりして藍染の技術を確立させていきました。」

琉球藍研究所では藍をより身近にするために、靴を染めたり家具の塗料としての可能性を模索している。

苗植え・・・の前に林の開拓

藍の葉の栽培を始めようと農地探しから始めた嘉数さん。しかし、そう簡単に畑は手に入らなかった。

「素人が畑を借りるのってものすごく大変なんですよ。農業従事者や農家出身じゃないと借りられない所が多くて。事務所が沖縄本島の中部にあるからなるべく近いところがいいと思い、最初は中部や南部で土地を探していましたが、借りられる土地が無かったので北上していきました。そもそも、藍の栽培をしたいと言っても『琉球藍って何?』と聞き返される始末で、藍染のことや琉球藍のことを色んな人に説明しました。毎日のように人に話していたら、人づてに紹介してもらえて、北部にある東村で土地を使わせてもらえることになりました。

でも、そこからがまた大変で。使わせてもらえる土地が耕作放棄地だったんだけれど、沖縄って雪が降るような寒い冬は来ないから、基本的に植物が枯れません。沖縄以外の地域でイメージする耕作放棄地とは全く違って、森とか林状態なんです。農地として整地されているわけでもありません。だから重機の免許を取って木々を掘り起こし、トラクターで整地して…農業というよりも、土木業ですね(苦笑)。とりあえず畑としての形ができたとしても、微妙な土地の高低差や水はけがどうなっているのかまではわからないため、そもそも藍の栽培に適した土地なのか、大雨や台風が来た時に耐えられる畑になっているのかなど、栽培を始めてみないとわからないことばかりです。

最初の頃は車で片道2時間かけて4年間通いました。畑にテントを張って寝る日もありました。今は東村に移住し、事務所も任せられる人ができたのでだいぶ楽になっています。」

林を開拓し、土地を整備し、藍の葉を育てても大雨で水没して全滅したこともあるという。それでも「1年目は藍の葉の収穫よりも土地の特性を知ることが目的」と、嘉数さんは新たに土地を開拓していく。

藍に寄り添う生き方

「僕は琉球藍の産業化を目指してはいますが、現段階では染料が全く足りていません。100㎏の藍葉からできる染料はたった10㎏です。服を染めるための槽ひとつにつき80㎏の泥藍が必要なので、8回泥藍を作ってやっと槽がひとつできる計算です。

しかも、染料の抽出は毎回状況が変わります。藍葉を水に沈めることで色素の元になる成分が溶け出してきますが、時間が経ち過ぎるといらない成分まで出てきてしまいます。水から引き揚げる頃合いを見てすぐにやらないとブルーの成分が取れなくなってしまうんです。うちでは大体48時間を目安にしていますが、酒蔵のようにこの槽の発酵菌が育ってきているのか、不思議なことに染料が抽出されるスピードがどんどん早まっています。日数が短くなると生産効率が上がりますが、毎回違うから常に見張っていないといけないんですよね。

取材をしていただく時に、製造工程をすべて撮りたいという要望をいただきますが、『藍に合わせてもらえるなら』とお答えしています(笑)。なかなかこちらの思う通りには動いてくれないので、藍の声を聴く毎日です。」

健康で長生きしている人々が数多く居住し、何世紀、数千年にわたって培われてきた人類の経験が隠されている特別な地域のことを〈ブルーゾーン〉※と呼ぶ。ブルーゾーンに生きる人々は、自然への畏敬の念と共生しながら世代を超えて受け継ぐライフスタイルを送っている。その世界5大長寿地域にアジアで唯一選ばれているのが沖縄だ。琉球藍染は沖縄の自然と人が織りなす技術の結晶であり、藍という自然に寄り添う生き方も琉球ブルーが教えてくれている。

※〈BLUE ZONE ブルーゾーン〉は、イタリア人医師ジャンニ・ペス氏が提唱し、沖縄以外にはイタリア・サルデーニャ島、アメリカ・カリフォルニア州 ロマリンダ、コスタリカ・ニコヤ半島、ギリシャ・イカリア島がある。全米ベストセラーとなった著書には特徴的な食、身体活動、趣味嗜好などのライフスタイル、人生に対する考え方などが紹介されている。

2024年6月取材